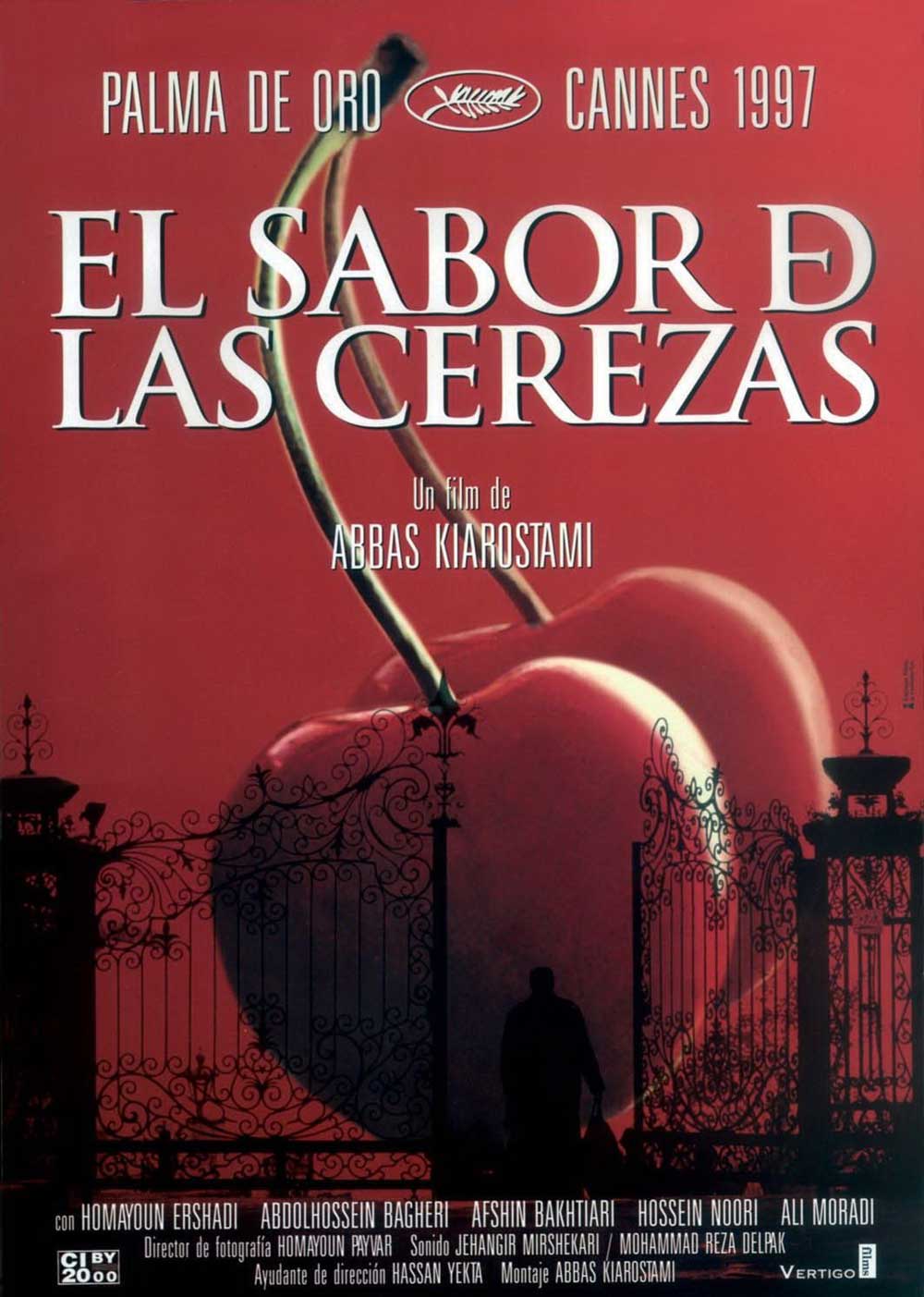

El sabor de las cerezas

Homayoun Ershadi, Abdolrahman Bagueri, Safar Ali Moradi, Afshin Khorshid Bakhtiari, Mir Hossein Noori, Nisar Ahmad Ansari, Elham Imani

El sabor de las cerezas es una de estas películas que perdurarán en nuestra memoria. Más allá de la alienación que a menudo nos alcanza o el milagro de vivir, el valor de esta obra radica en el silencio que su director, el iraní Kiarostami, nos regala.

Una cinta para que nos demos el tiempo de contemplar y pensar cómo nos conducimos antes de llegar a la noche eterna. Una metáfora lúcida y completa sobre la condición humana, una obra que alberga un contenido moral inteligente y equilibrado, racional, pero a la vez abstracto y metafísico.

A la película le basta sólo un personaje montado en su coche que da vueltas por un paisaje en construcción, inacabable y mientras circula constantemente por el mismo como la vida misma busca como materializar su decisión.

Otro valor de la película es la valentía con la que plantea el tema del suicidio en una cultura fundamentalista como la iraní y por extensión de la comunidad árabe (los personajes son un soldado de origen kurdo, un inmigrante afgano que estudia para imán y un profesor iraní.

El protagonista, Badii, quiere suicidarse, pero en ningún momento se explicitan sus razones. No es un dato que importe, como tampoco la persona a la cuál quiere contratar necesita conocer los detalles para llenar su fosa con veinte paladas de tierra en el hoyo que ya tiene preparado.

El suicida no tiene propiamente razones, no soporta el mundo en el que está, le desespera la deshumanización, y su mente no soporta ya la vida que debe sostener.

Por eso, cuando el profesor de traxidermia, Bagheri le explica como se salvó del suicidio, su relato es casi un monólogo como si le contara un cuento. Badii escucha y no discute.

Un poema fílmico en estado puro

Baddi se detiene en una planta de áridos y observa cómo su sombra se proyecta sobre la tierra que cae. En su mente la aparenta sencillez de la tarea que propone, tirar veinte paladas de tierra sobre un hoyo es ínfimo con la tierra que se arroja no lejos de tumba.

No se trata solo de ser enterrado simplemente con tierra, sino de ser enterrado por alguien. En un caso, la máquina conducida por un ser humano no ve ni siente, con la pala es consciente de lo que hace.

Para convencer sobre la ayuda que precisa Badii cambia el argumentario según habla con el soldado, el futuro imán o el profesor de taxidermia en el Museo de Historia Natural.

Esta tensión entre su deseo y su incapacidad para reducir su entierro a una pura transacción, saca a la luz algunos de los otros conflictos que sostienen a Baddi.

Incluso para morir nos necesitamos unos a otros, al igual que en nuestros intentos de escapar de esa realidad.

Sin embargo, Badii busca un entierro sin duelo, sin reconocimiento, simplemente dar sepultura a la muerte, como una transacción más de la vida que fluye.

Después de un minuto de oscuridad mientras yace en su hoyo, la luz del día nos muestra a Kiarostami y su equipo terminando la película. El sol brilla, los soldados realizan sus simulacros diarios y Badii queda enterrado en la narración junto con las preguntas sobre sus motivaciones y su decisión final.

Un poema fílmico en estado puro. Una obra maestra del cine que se degusta circulando durante unos noventa minutos con el coche de Badii, a la vez que recorremos un tramo de nuestra tranquilidad vital que incita repensar nuestra existencia.